日本野鳥の会 諏訪支部

日本では冬鳥といわれるジョウビタキが、本州では初めて2010年に富士見町で繁殖が確認され、その後、繁殖域を拡大中です。前回は、どのような営巣場所を好んで利用するかについてお伝えしました。今回は、どのような繁殖環境を好んでいるのかを調べます。

調査方法

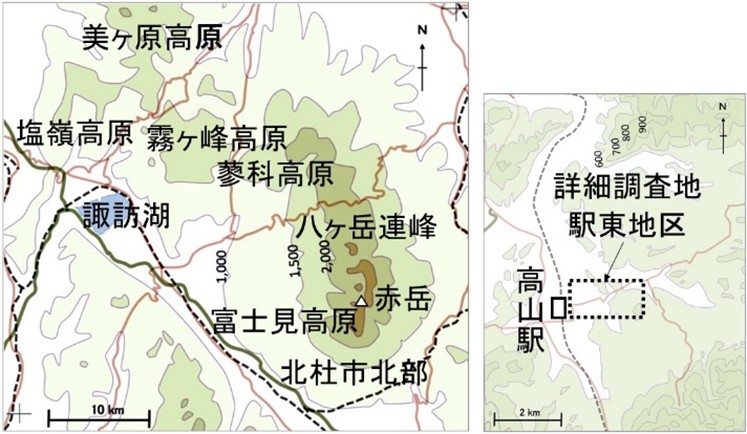

調査地は、日本の二大繁殖地と言える八ヶ岳周辺と岐阜県高山市(図1)です。調査期間は、両繁殖地で初めて繁殖が確認された2010年および2015年から2019年までです。

結果

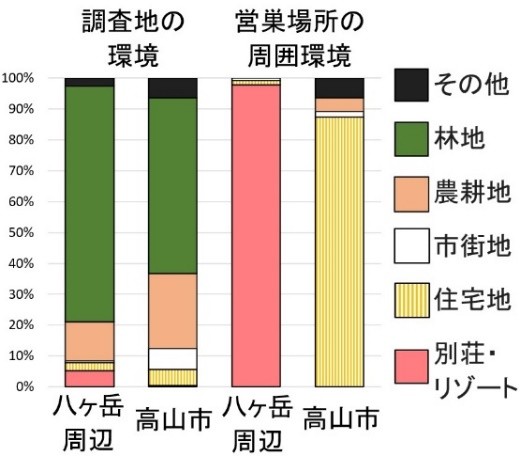

先ず、八ヶ岳周辺の環境を調べました。結果は、図2左に示したように、林地が全体の76%を占め、次いで農耕地が13%で、別荘・リゾートが5%、住宅地が3%、市街地は1%でした。高山市では林地が全体の57%を占め、次いで農耕地が24%と、八ヶ岳周辺と大きな違いはなかったです。しかし、市街地が7%,住宅地が5%と、八ヶ岳周辺よりも多く、別荘・リゾートがほとんどないのが特徴でした。

図1.調査地八ヶ岳周辺(左)と高山市(右) 図2.環境と営巣場所の周囲環境

大きく異なる営巣場所の周囲環境

ジョウビタキの営巣件数は、八ヶ岳周辺は116件、高山市は111件でした。ジョウビタキの縄張り範囲を想定して、営巣場所の半径80m圏内の周囲環境を調べた結果、両調査地とも、林地での繁殖がほとんどなかったことは共通していました。しかし、八ヶ岳周辺では、繁殖の97%が別荘・リゾート内であり、高山市では、87%が住宅地内と、大きく異なっていました(図2右)。

営巣場所は林地に近い

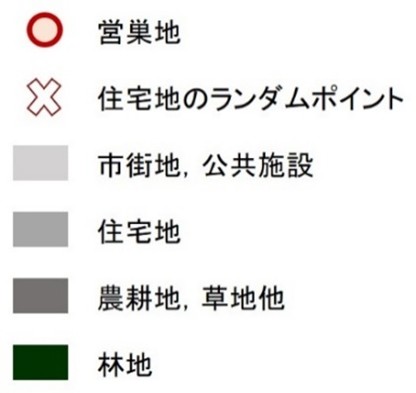

八ヶ岳周辺の別荘・リゾートでは、建物の周囲に森林や植栽が多く、環境がモザイク模様のようになっているため(図3左)、巣から最寄りの林縁までの距離の平均値は14.6mと近かったです。しかし、高山市では、これが、39.6mであり、大きな差がありました。高山市の営巣場所を航空写真でみると、図3右のように、林地の様子が大きく異なります。 高山市の営巣場所を航空写真に書き込んで眺めたところ、面白いことに気が付きました。営巣場所は、林地内や市街地内にほとんど無いのみならず、住宅地では林縁に接近しているように見えました(図4)。

図3.八ヶ岳周辺の別荘地(左)と高山市の住宅地(右)のGoogle Earth航空写真事例

そこで統計の出番です

高山市の駅東地区の住宅地内にランダムポイントを生成して、Wilcoxonの順位和検定により、最寄りの林縁までの距離を比較しました。その結果、営巣場所のほうが優位に林縁に近い場所だったのです(図4、p < 0.01)。

図4.高山市の駅東地区における営巣地点と比較用ランダムポイントの分布

どんな基準で繁殖環境を選んでいるのか

八ヶ岳周辺では、樹木が豊富な別荘・リゾートを選んでいました。高山市では、住宅地のなかでも林地により近い場所を選んでいました。林縁は、子育てに必要な幼虫が得られる場所だからと言えます。

ジョウビタキは樹洞営巣性の鳥ですが、林地内で繁殖が少ないのは、他種との競争や捕食者をさけているためでしょう。市街地で繁殖が少ないのは、採餌環境が良くないからでしょう。日本における繁殖を採餌環境が良い別荘・リゾートで始めたジョウビタキは、より多くの営巣場所(建物と付近の人工物)が得られる住宅地へと進出したのでしょう。

今後の予想

ジョウビタキは、環境順応性が高いため、林縁に近い住宅地や緑被の多い都市部など、さらにヒトの生活に近い地域へも進出すると予想しています。

ジョウビタキの研究に新メンバー

現地の関係者の方々には、常々、調査地での繁殖に関連する情報を提供いただき、現地での共同調査にもご協力いただいています。

今回の研究を機会に、高山市の繁殖状況については、日本野鳥の会岐阜支部の宝田延彦さんに、そして統計や地図情報の処理については、慶応義塾大学大学院政策・メディア研究科(当時)の石井華香さんに参加いただきました。これらの方々に感謝申し上げます。そして、今後も多くの方々が研究に参加いただけることを希望しています。

次回は、ジョウビタキが営巣場所として、なぜ、開口部が広い換気扇フードを好むのかについてお伝えする予定です。

引用文献

山路公紀・宝田延彦・石井華香(2021)八ヶ岳周辺と高山市におけるジョウビタキ Phoenicurus auroreus の繁殖環境の選好性.日鳥学誌 70:139-152