日本野鳥の会 諏訪支部

冬鳥であるジョウビタキが日本で繁殖域を拡大しています。ジョウビタキは、縄張り意識が強く、同種に対して攻撃的であることが知られています。しかし、人の近くで生活し、人懐っこいと言うか、人をあまり恐れません。特に繁殖期において、このことが顕著です。なぜなのかを調べることにしました。

調査方法

調査地は繁殖件数が多かった車山高原とし、調査の期間は車山高原で初めてジョウビタキの繁殖が確認された2013年から2017年までの5年間としました。

先ず、ジョウビタキが人の近くで繁殖することを確認するために、建物を人による利用頻度により定住と非定住に区分し、いずれが好まれているかを確かめることにしました。つぎに、人による利用目的によりペンション、保養所/寮/ホテル、住宅/別荘などに区分し、どの種類の建物が好まれるのかを調べました。

結果

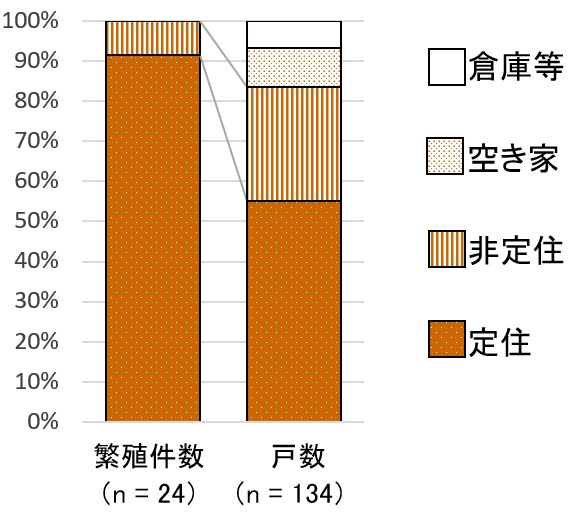

ジョウビタキの繁殖は24件ありました。これを建物の利用頻度で分けると、定住が22件(92%)、非定住が2件(8%)と定住が圧倒的に多かったのです(図1)。しかし、調査地に定住の建物が多ければ、定住の建物での繁殖が多いのは当然であり、定住が好まれているとは言い切れません。そこで、どのくらい定住と非定住の建物があるのか、調査地の全戸を調べ、その結果を図1に追加しました。全戸134戸のうち、74戸が定住であり、55%を超えていました。

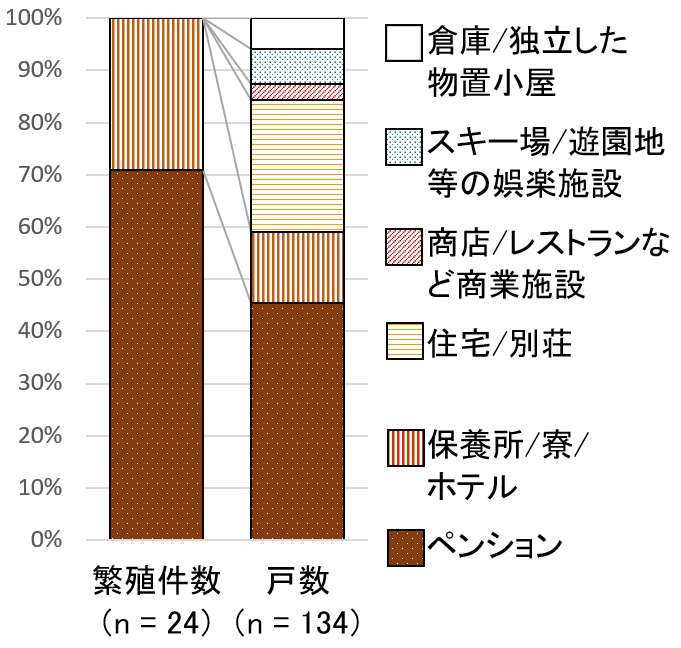

同様に24件の繁殖を、建物の利用目的で分けると、ペンションが17件(71%)で、次いで保養所/寮/ホテルが7件(29%)と人の出入りが多い建物での繁殖が多かったのです。全戸134戸の建物の利用目的を調べた結果は、ペンションが61戸(46%)、保養所/寮/ホテルが18戸(13%)、住宅/別荘が34戸(25%)、その他でした。結果を図2に示しました。

図1.利用頻度で区分した繁殖件数と戸数 図2.利用目的で区分した繁殖件数と戸数

統計を恐れることはない

図1のグラフから、ジョウビタキは定住建物を好むと言い切ってよいのでしょうか?不安です。そこで、統計的な検定の出番です。

利用したのはカイ二乗検定です。理論的に予想されるデータの分布と実際に観測されたデータの分布がほぼ同じかどうかを検証する手法です。難しそうですが、実際には、エクセルの関数を使って計算するか、数字を入力すると答えが返ってくる計算サイトを利用することができます。この手法の適用可否の判断にはいくつかの注意が必要ですが、結果はP値として出力されます。P値は、この場合、定住建物を好むと判断したときに間違いが起きる確率です。計算結果は、P=0.00033となりました。一般的には、5%の間違いを許容しますから、今回は、1%未満の間違いは起こりうるが、定住建物を好んでいると判断して良いとの結果でした。

建物の利用目的については、カイ二乗検定の適用条件から外れる点があったため、他の検定方法であるFisherの正確確率検定を適用しました。計算結果は、P=0.00025でした。その結果,ジョウビタキはペンションないし保養所/寮/ホテルを好んでいると考えることができました。

人の存在を利用している

このように、ジョウビタキは人が日常的に生活をする定住建物を好み、人の出入りが頻繁であるペンションないし保養所/寮/ホテルを好むことがわかりました。

後の号で説明しますが、さらに、営巣場所のすべてが人工物であり、巣の地上高は2m前後と小さな踏み台で手が届くほどの場所が多かったことなどから、ジョウビタキは人の活動と密接な関係を保つ場所で繁殖していると考えることができます。一方、ジョウビタキの捕食者である、カラス、テン、ヘビなどは、人の活動が多い場所を嫌う傾向があります。これらから、日本で繁殖するジョウビタキは、捕食者からの脅威を逃れるために人の存在を利用している可能性があります。だから人の近くで繁殖し人懐っこいのでしょう。

今回は建物ごとの人による利用形態と繁殖の関係を調べました。さらに細かく見てゆくと、ジョウビタキは玄関付近の梁、玄関付近に置かれた郵便受け、来客が多い店舗の入り口付近など人の流れや滞在が多い場所で繁殖している事例が多く見られます。最近活用が進んでいる人流データを取得して繁殖場所との関係を直接分析できるならば、さらに明確な答えが得られると考えています。

リベンジ達成

繁殖の定着を示した初期の論文でも、「人に近い場所で繁殖しているのは、ツバメやスズメのように、カラスなどの外敵から雛を守るためと考えられる」との記述を提案していました。これが、査読の過程で議論となり、林支部長(当時)と共に根拠となるさまざまな記述の追加を試みましたが、根拠が不十分であるとの査読者と編集者の意見により削除することになりました。この悔しい思いをバネにして、4年後には統計的な手法も取り入れて再度チャレンジした結果、「ジョウビタキが人の存在を利用して捕食者の脅威から逃れている」と記述することができました。

地元に住む人の大きな協力があった

今回、繁殖状況の情報収集、全戸の建物の利用形態の調査のために、地元に住む会員の福沢四郎・佳子ご夫妻ほかにご尽力いただきました。本紙面にて感謝の意を表します。

次回は、営巣場所としてどのような人工物が選ばれるのか、珍しい事例も交えてお伝えする予定です。

引用文献

山路公紀・林 正敏 (2018) 八ヶ岳とその周辺におけるジョウビタキの繁殖状況と環境の特徴.Bird Res 14: A23-A31.

巣立ちビナ 撮影:松岡しずか