日本野鳥の会 諏訪支部

日本では冬鳥といわれるジョウビタキが繁殖域を広げています。前回は、なぜ人懐っこいのかを調べましたが、今回はどのような営巣場所を好んでいるかを調べました。

調査方法

調査地は八ヶ岳連峰、これに連なる高原地帯と、これらの山麓を含む八ヶ岳周辺で、東京都ほどの広さです。調査期間は、本州で初めて富士見高原で繁殖が確認された2010年から、最新の情報が含まれる2023年までの13年間としました。営巣場所となった構造物を現地調査により区分しました。

結果

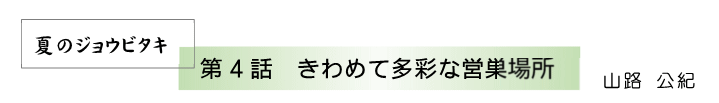

八ヶ岳周辺で営巣場所が判明した繁殖は368件に及びました。これを区分した結果、最も多かったのは巣箱・郵便受けで69件18.8%、次いで換気扇フード66件17.9%、三番目が壁・軒天など建物の隙間56件15.2%、四番目がログ材等建材の上48件13%と続いています(図1)。

図1.ジョウビタキが好む営巣場所

様々な人工物を利用

具体的な事例を写真で紹介します(図2-図6)。

図2.大型換気扇フード(左).巣箱(右). 図3.郵便受け(左).建物の隙間(右).

図4.軒天の隙間(左).角ログの上(右). 図5.照明器具台の上(左).

東屋のシリングライトの上(右).

図6.薪小屋の屋根の下(左).工房内に置いた麦わら帽子の中(右).

最近、自然物の利用が確認された

2019年までは人工物のみでしたが、2020年に民家の軒下に架けられたスズメバチの古巣が利用されていることが確認されました(図7左)。スズメバチの巣は自然物ですが、捕食者からの脅威を逃れるために、人に近い場所を選んだと考えられます。さらに、2023年には人家に近い道路際の石積みの隙間での繁殖が確認されました(図7右)。

図7.スズメバチの古巣の中(左).野石による石積みの隙間(右).

鳥の側から見て再分類

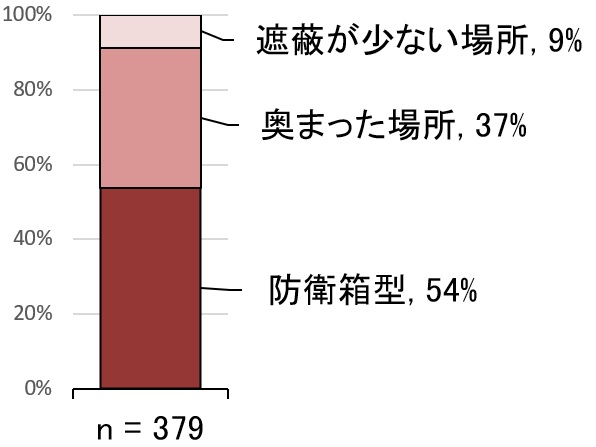

はじめに、人工物を人の側から見て分類しましたが、次に、外敵から巣を守るという鳥の側からみて3つに再分類しました。1つ目は、ほぼ四方が囲まれた防衛箱型で、2つ目は、広い構造物によって外の空間とは距離がある奥まった場所、3つ目は、水平方向から巣が見える台や梁の上など遮蔽が少ない場所です。再分類の結果は図8のようになりました。

図8.鳥の側から見て再分類

環境順応性が高い

ジョウビタキは様々な人工物を利用していますが、その構造は防衛箱型が多く、これに奥まった場所を加えると全体の90%を超えています。このことから、ジョウビタキは樹洞営巣性の特徴を強く残しながら、営巣場所を選択していることが読み取れます。また、人に近い場所で繁殖し、様々な人工物を巧みに利用していることから、環境への順応性が高いと言えます。

とても変わった営巣場所と逸話について、次回にお伝えする予定です。

引用文献

山路公紀・林 正敏 (2018) 八ヶ岳とその周辺におけるジョウビタキの繁殖状況と環境の特徴.Bird Res 14: A23-A31.

物入れの中で巣立ちました.撮影:川嶋史郎